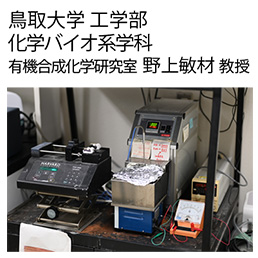

鳥取大学 工学部 化学バイオ系学科

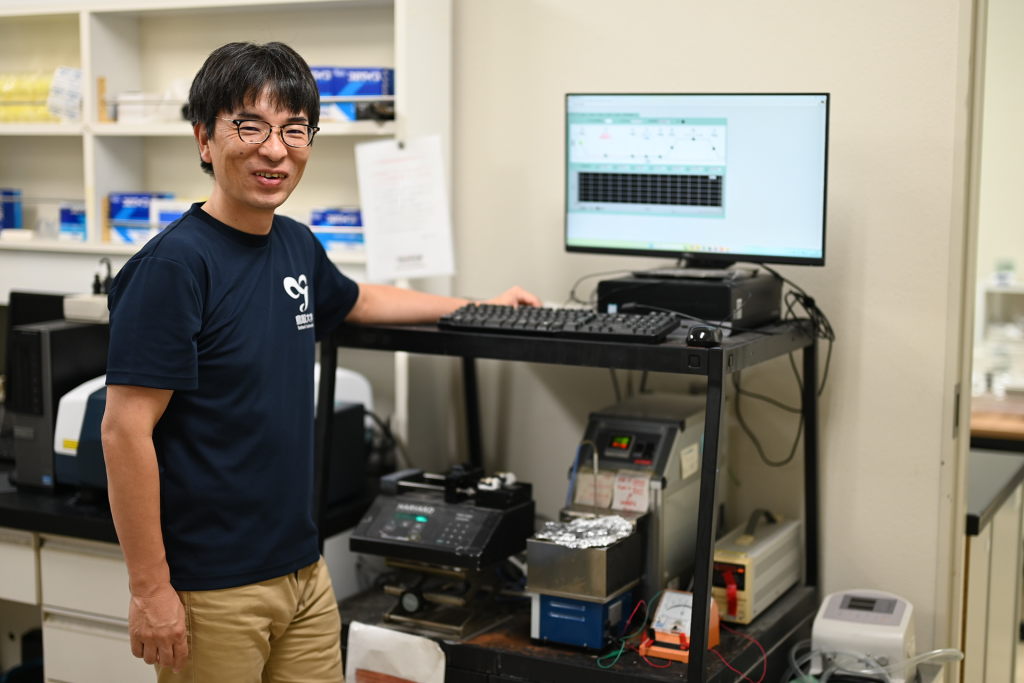

野上 有機合成化学研究室 野上敏材 教授 インタビュー

鳥取大学工学部化学バイオ系学科 野上敏材教授に、2012年に導入いただいたUCリアクターを用いた自動合成システムについて、導入の経緯やご使用状況を伺いました。

野上研究室では、有機合成化学と糖質化学を基盤に、電気化学を応用した糖鎖合成法や自動合成装置の開発を推進されています。さらに、環状・鎖状オリゴ糖の迅速合成やフッ素化糖の創製、蓄電デバイス向け有機レドックス材料の研究なども展開し、グリーンサステイナブルケミストリーの理念に基づく環境調和型技術の確立に取り組まれています。

→鳥取大学 工学部 化学バイオ系学科 野上有機合成化学研究室Webサイトへ

極低温反応機 「UCリアクター(UCR-150N-S, 現行モデル)」について

従来のドライアイス/アセトンバス(-78℃)等に代わってUCリアクターを使用すれば、簡単に、長時間に亘って安定した任意の温度で反応環境温度を制御することが可能になります。

冷却機構はスターリングエンジンを採用したノンフロンタイプです。

標準のUCR-150N-Sに加え、小型低出力のUCR-80Nh、グローブボックス内設置タイプ(冷却部・制御部セパレートタイプ)も準備しています。

Q1.UCリアクターおよび特注ブロックについて、どのように情報を得られたのですか?

野上教授:10年以上前、吉田研究室(吉田潤一教授、京都大学大学院工学研究科)に所属していたときのことなので記憶は曖昧ですが、有機合成化学協会誌の広告で知ったと思います。実際の装置を見たときは「非常に小さい」という印象を受けました。

Q2.装置を用いた研究テーマと、導入にあたって期待していた点を教えてください。

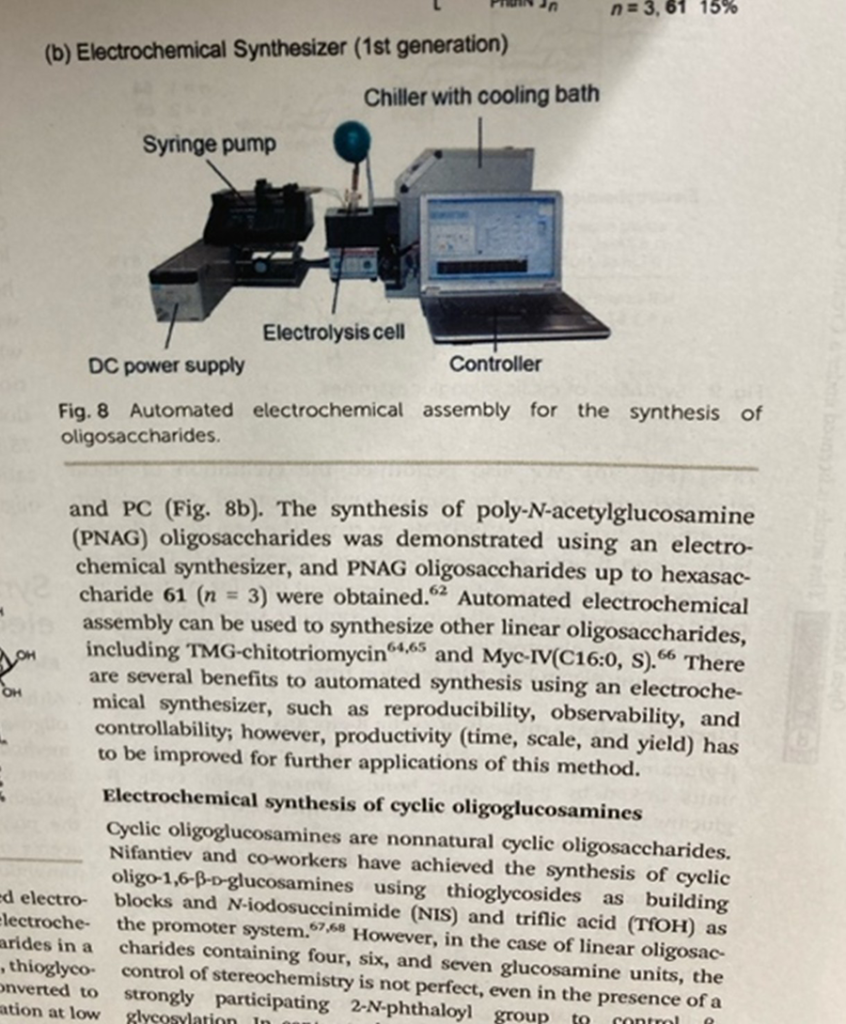

野上教授:オリゴ糖の電解自動合成を構想していましたが、当時は極低温の温調装置が巨大なものしかなく、取り扱いに

不便を感じていました。そこで、極低温を実現できる小型温調装置を探していたところ、UCリアクターのサイズであれば扱いやすく、自動合成システムを構築できるのではと考え、導入を相談しました。

Q3.装置の使い方や仕様に関して、特に重視された点は何でしょうか?

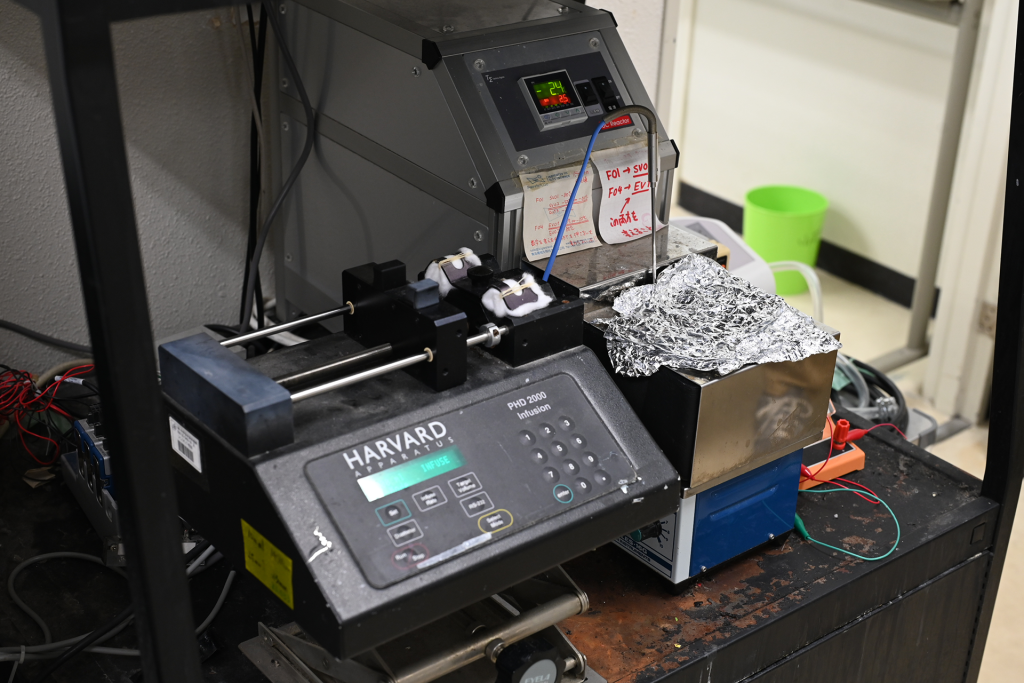

野上教授:LabVIEWから操作できるよう、特別仕様の温度調節機を搭載していただき、LabVIEWで制御ソフトも作成していただきました。また、当時はオプションだった昇温機能を追加し、最終的にUCリアクター・電源装置・シリンジポンプをLabVIEWで制御するシステムを構築しました。

※最新のUCリアクターでは、オプションでPC制御(RS-485通信)が可能です。

Q4.実際に装置をご使用になって、期待通りの効果は得られましたか?

野上教授:はい、期待通りに使用できており、大変満足しています。構想していたラボの自動化も実現でき、効率的に研究を進められました。この装置を用いた研究で論文も発表できています。操作が簡単なため、配属された学生もすぐに使用でき、10年以上にわたり多くの論文や学位取得に貢献しています。

Q5.ご使用中に困ったことやトラブルはありましたか?

野上教授:温度が一定にならないことがあり、撹拌なども試しましたが、かえって撹拌しない方が安定しました。調整により解決でき、その後は問題なく稼働しています。また、一度メンテナンスをお願いしましたが、導入から13年間、ほとんど故障やトラブルなく使用できています。

Q6.UCリアクターに、今後望まれる機能や改良点があれば教えてください。

野上教授:温度が安定すれば非常に静かですが、冷却開始時のフルパワー運転では音が少し気になります。消音機能があればさらに良いと思います。

※最新モデル「UCR-150N-S」では動作音対策が施されています。

Q7.テクノシグマ製品に対するご意見・ご感想をお願いします。

野上教授:大学研究室発の企業として、研究者の「欲しかった」を実現してくれる会社だと思っています。今後も頼りにしています。

最後に

このたびはご多忙の中、インタビューにご協力いただき誠にありがとうございました。

野上教授の構想を具現化し、研究や学生の学位取得に長年貢献している事例を伺うことができました。現在ではより簡便にシステム構築が可能ですが、導入時のご苦労や、2台目に向けたアップデートに関する貴重なお話も大変参考になりました。UCリアクターが今後も研究室の自動化に貢献することを期待しています。