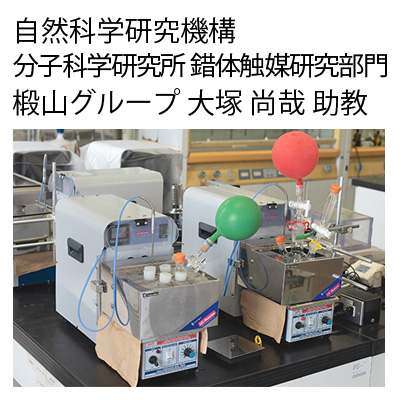

ユーザー:自然科学研究機構 分子科学研究所 錯体触媒研究部門 椴山グループ 大塚 尚哉 助教

自然科学研究機構 分子科学研究所 錯体触媒研究部門 椴山グループ 大塚 尚哉 助教に、UCリアクター(UCR-150N:旧モデル)のご使用についてインタビューを実施しました。UCリアクターのない時代から現在まで、研究現場での実際の効果や使い勝手について、興味深いお話を伺うことができました。

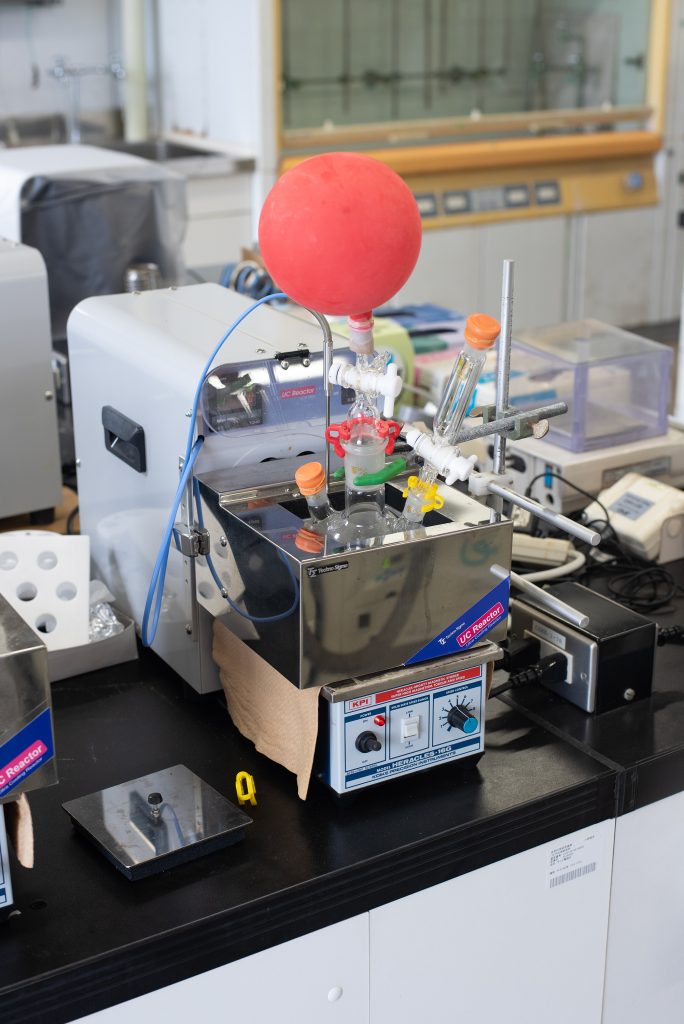

極低温反応機 「UCリアクター(UCR-150N)」について ※下記説明はUCR-150N-Sについて

従来のドライアイス/アセトンバス(-78℃)等に代わってUCリアクターを使用すれば、簡単に、長時間に亘って安定した任意の温度で反応環境温度を制御することが可能になります。

冷却機構はスターリングエンジンを採用したノンフロンタイプです。

標準のUCR-150N-Sに加え、小型低出力のUCR-80Nh、グローブボックス内設置タイプ(冷却部・制御部セパレートタイプ)も準備しています。

Q1.UCリアクターについて、どのように情報を得られたのですか?

Q1.UCリアクターについて、どのように情報を得られたのですか?

A1.(大塚先生)

私が分子研に着任した際に、すでに研究室に導入されていました。学生時代にそのような装置があることは知っていましたが、実際に使用するのは分子研が初めてでした。

Q2.UCリアクターを使用する前と後について教えてください。

A2.(大塚先生)

学生時代はUCリアクターが無かったため、小スケールでの実験はドライアイス/アセトンバスを使用して行っていました。ドライアイスは入手できる日が決まっており、実験の計画はドライアイスの入荷日に左右されてしまう状況でした。さらに、温度管理も難しく、油断すると温度が上昇してしまい、安定した低温環境を維持するのが非常に困難でした。

UCリアクターなら、電源さえあればいつでも極低温環境が用意でき、しかも精密に温度制御が可能。おかげで、実験の効率化と計画の自由度が大幅に向上しました。

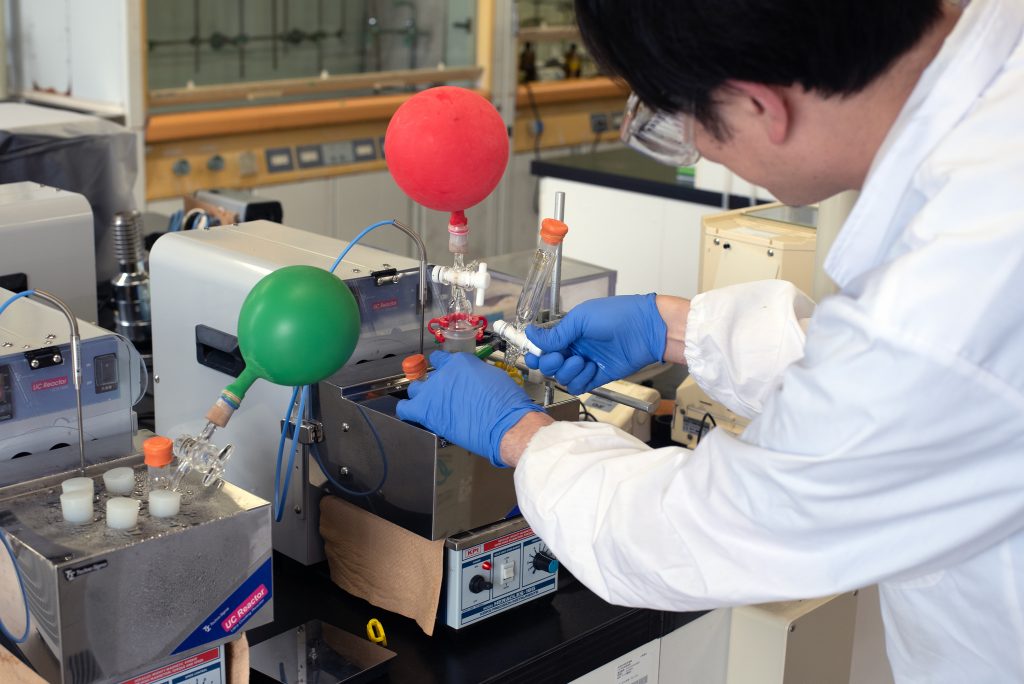

Q3.UCリアクターは先生の研究のどのような場面で役立っていますか?

A3.(大塚先生)

芳香環のハロゲン化反応で特に重宝しています。この反応では、活性種の温度コントロールが非常に重要で、例えばブチルリチウムを使った場合、約-80℃の低温が必須です。UCリアクターなら安定した低温管理が可能なうえ、反応条件も精密に設定できるので不可欠な装置となっています。

また、室温よりも微妙に低い温度(例:15℃)での反応にも活用でき、他の製品には無い汎用性の高さを実感しています。

Q4.UCリアクターをご使用になって特に良かったと感じる点を教えてください。

A4.(大塚先生)

他社製品と比較しても、目的の温度に素早く到達し、その後も安定した制御ができる点は非常に優秀です。さらに、装置が小型・軽量なのでドラフト内への持ち込みも容易。冷却ブロックの種類も豊富で、特注対応も可能なのが魅力です。

加えて、スターラーが付属しない点も逆にメリット。実験用途や操作性の好みに応じて最適なスターラーを自由に選択できるのも良いと思います。

Q5.ご使用中に困ったこと、トラブル、またはその解決方法があれば教えてください。

A5.(大塚先生)

実験室の環境の影響か、外装の一部や温度センサーに錆が発生したことがありましたが、すぐに修理対応いただき問題は解消しました。また、一度メンテナンスもお願いしており、快適に使用できています。

Q6.装置に関して、「こんな機能があれば良い」と思われた点があれば教えてください。

A6.(大塚先生)

現在使用中のモデルは旧型のため昇温機能(当時はオプション)が無く、今後は最新のUCR-150N-Sの温度勾配プログラム(昇温)を試してみたいと考えています。さらに、もう少し軽量化されると誰でも扱いやすくなると思いました。

※補足:

•最新モデルのUCR-150N-Sでは標準で昇温機能を搭載。PC接続によりプログラム運転の設定も簡単に行えます。

•UCR-80シリーズなら、冷却能力は小さいものの、さらにコンパクトサイズでの運用が可能です。

Q7.最後に、テクノシグマ製品に対するご意見・ご感想があればお聞かせください。

A7.(大塚先生)

非常に使いやすい装置が揃っており、日頃から丁寧なサポートも受けられるので、安心して使用できています。

最後に

この度は、お忙しい中インタビューにご協力いただき誠にありがとうございました。

大塚先生は、ハロゲンを活用した有機小分子合成をテーマに、未知の物質の創出に挑まれており、まさに創造的な研究の現場でUCリアクターが活躍している好例となりました。