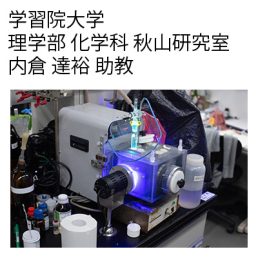

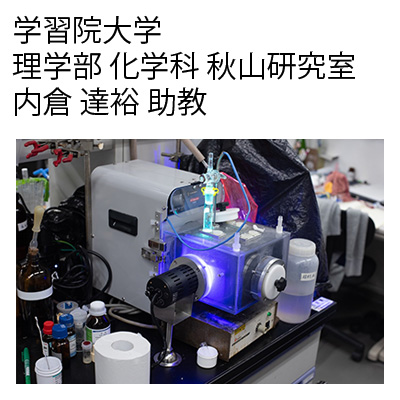

ユーザー:学習院大学 理学部 化学科 秋山研究室 内倉 達裕 助教

学習院大学 理学部 化学科 秋山研究室 内倉 達裕 助教に、現在ご使用中のUCリアクターと光反応用特注ブロックについて、導入の経緯やご使用状況などをお伺いしました。秋山研究室では、医薬品や機能性材料のもとになる左右非対称分子や環状化合物を、特殊な酸や金属触媒を用いた新しい方法で効率的かつ環境に優しく合成する有機合成の研究を行っており、内倉先生はその中でも可視光を利用した電子移動によるラジカル反応をテーマとされています。

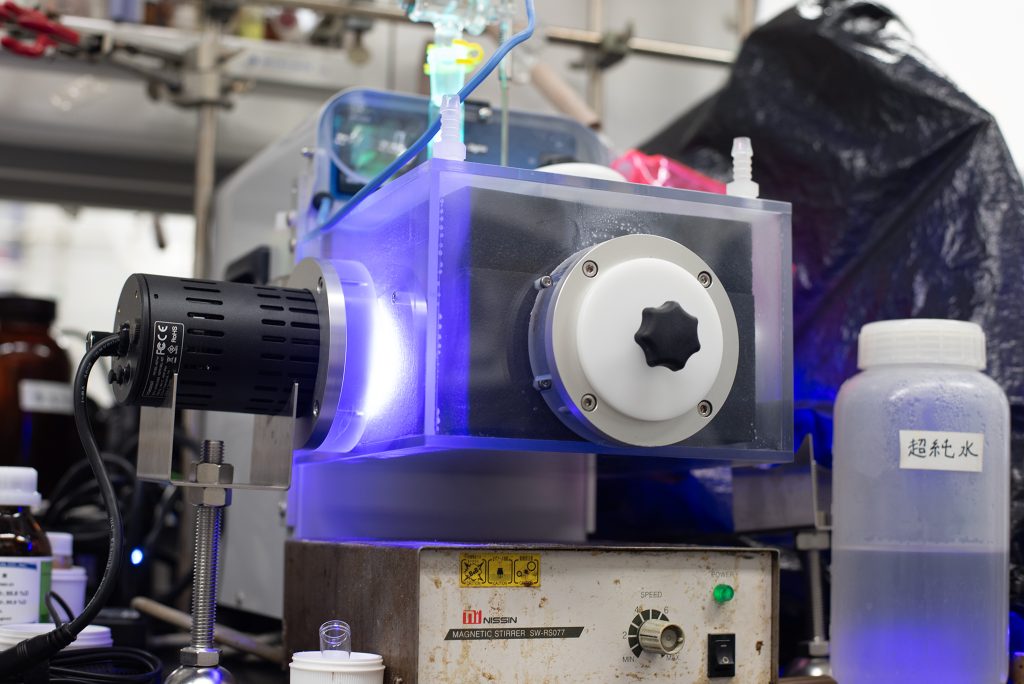

極低温反応機 「UCリアクター(UCR-80N)」について

従来のドライアイス/アセトンバス(-78℃)等に代わってUCリアクターを使用すれば、簡単に、長時間に亘って安定した任意の温度で反応環境温度を制御することが可能になります。

冷却機構はスターリングエンジンを採用したノンフロンタイプです。

標準のUCR-80Nに加え、昇温機能がついたUCR-80Nh、高出力タイプのUCR-150N-S、グローブボックス内設置タイプ(冷却部・制御部セパレートタイプ)も準備しています。

Q1.UCリアクターや特注ブロックについては、どこでお知りになりましたか?

A1.(内倉先生)

UCリアクター自体は、学生時代から使用しており、馴染みのある装置でした。特注ブロックについては、テクノシグマのホームページやUCリアクターのカタログに掲載されている情報で知りました。

Q2.今回の装置を用いた研究テーマの概要と、どのような場面で使用されたか教えてください。

A2.(内倉先生)

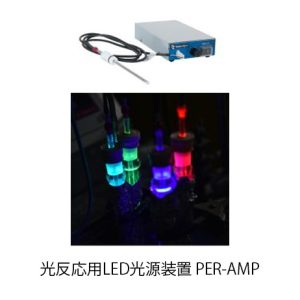

光を用いた不斉合成に活用しています。光源にはKessil製の光源を使用し、反応容器の外側から光を照射しました。さらに低温条件下で基質と触媒の相互作用を促進することで、不斉収率の向上を狙っています。温度制御と光照射を組み合わせた反応系として利用しています。

Q3.装置の使い方や仕様依頼の際、工夫された点やこだわったポイントはありましたか?

A3.(内倉先生)

使用する容器のサイズや光源の大きさに合わせて設計していただいた点と、可能な限り多くの容器を設置できるよう配置を工夫していただいた点です。実験の自由度を高めるため、この部分は特に重視しました。

Q4.実際に装置をご使用になって、期待通りの効果や結果は得られましたか?

A4.(内倉先生)

現状ではまだ顕著な実験結果は得られていませんが、今後も検討を重ねていく予定です。

Q5.ご使用中に困ったことやトラブル、またはその解決方法があれば教えてください。

A5.(内倉先生)

Kessil光源の発熱が想定以上で、光源自体が高温になり、ブロック内部の断熱材が溶けてしまう事象がありました。現在は、光源と反応容器の距離を一定以上離して設置することで対策を行っています。

Q6.テクノシグマ製品に対するご意見・ご感想があればお聞かせください。

A6.(内倉先生)

低温環境で効率良く光反応を行える装置は非常に少ないため、この組み合わせの装置には大変助けられています。

この度は、お忙しい中インタビューにご協力いただき誠にありがとうございました。現状では顕著な成果はまだ得られていないとのことですが、今後の継続的な研究による成果が期待されます。今回はテクノシグマ製の光源ではありませんが、UCリアクターとの組み合わせにより、新たな光反応の研究体系を構築された貴重な事例となりました。